基础部分

一、Java 基础与语言特性(语法/编译相关)

- Java基础知识

- Java基本类型的物理存储大小

- 正确理解JAVA泛型

- 为什么局部内部类和匿名内部类只能访问final的局部变量或成员变量

- HashMap负载因子

- 反射抛出自定义异常问题

- java.sleep背后的逻辑

- Java8 Lambda实现条件去重distinct List

- java-10-features

- java-11-features

- JDK12--features

- JDK 8 到 JDK 23 的语法糖和GC优化

- 关于 JDK 不同版本对 指令集支持

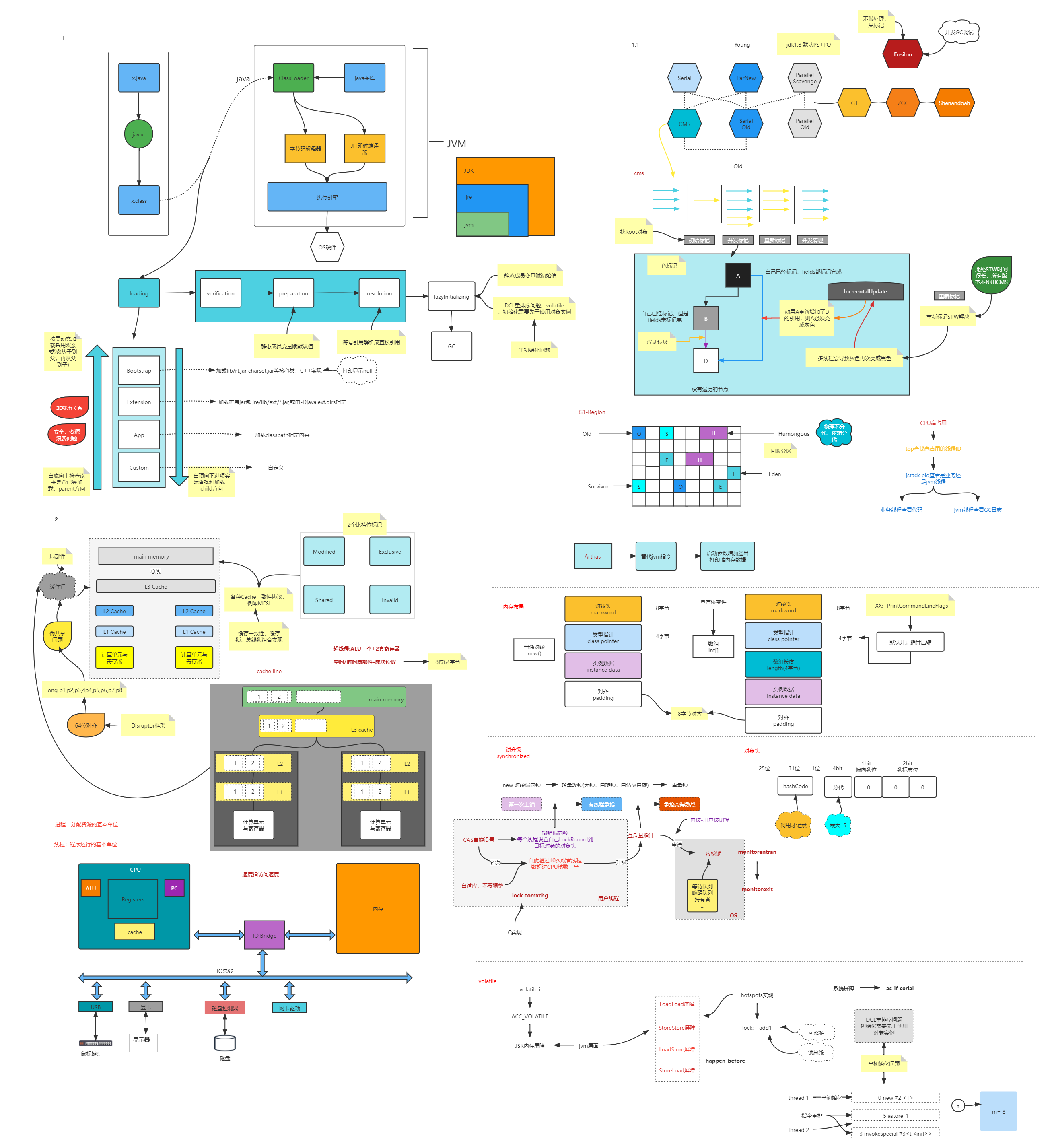

类加载

🌱 类加载 → 验证 → 准备 → 解析:每一步干了什么?

1. 加载(Loading)

-

JVM 根据类的全限定名(FQCN),通过类加载器读取

.class文件字节流; -

解析 class 文件格式,构造

Class对象; -

读取常量池(此时符号引用还未解析);

-

得到一个类的内部结构(Class 文件的结构转为 JVM 中的

Class<?>实例);-

📦 1.

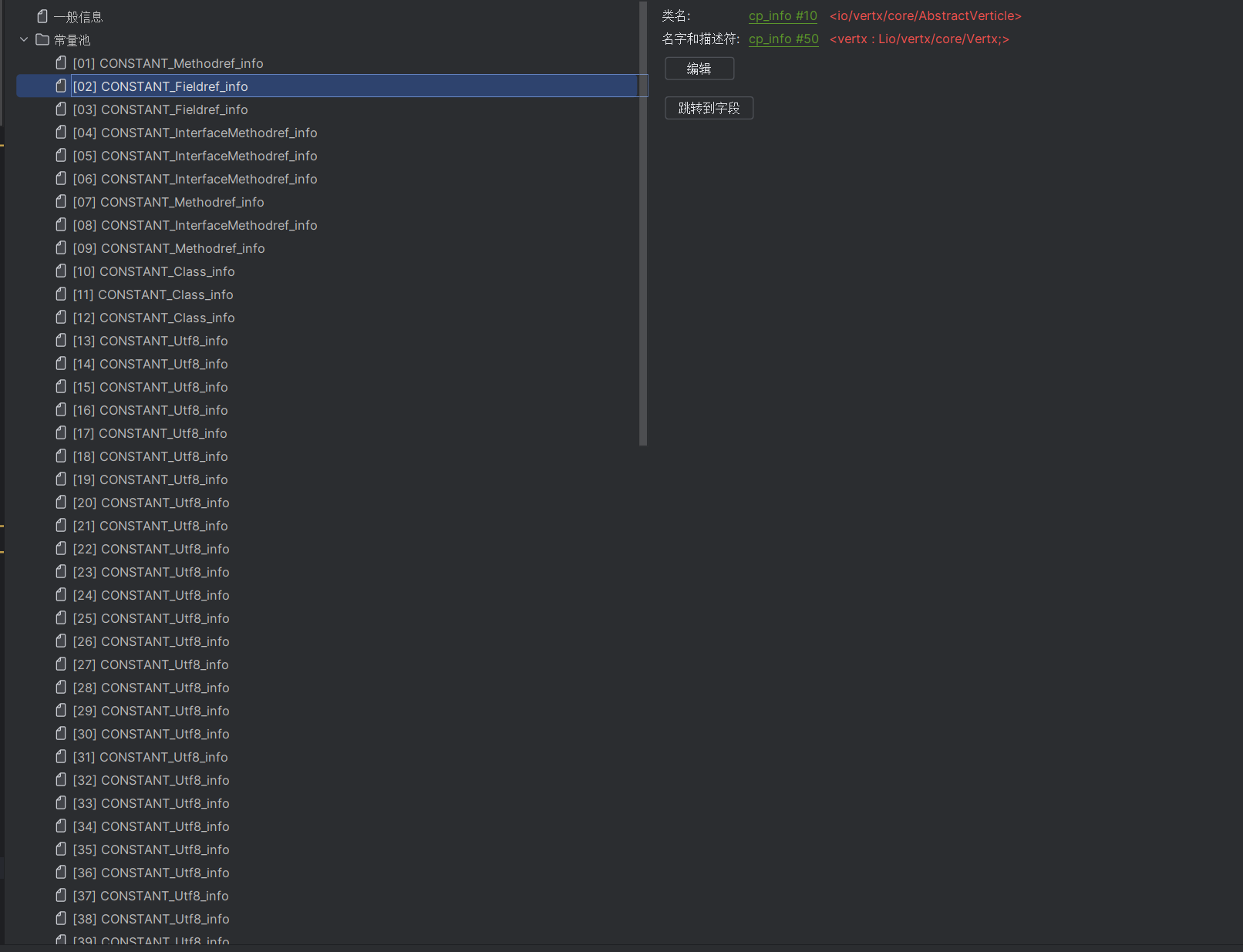

.class文件中的结构(编译后)当你写了如下 Java 类并编译后:

public class A { int x = 1; public void doSomething() {} }编译后生成的

.class文件是一个平台无关的二进制格式,其中包含了 JVM 执行所需的全部元信息。比如你提到的:✅ 常量池(Constant Pool)

这是 class 文件中的重中之重,里面存储了:

常量类型 含义 UTF-8 字符串 方法名、字段名、类名、描述符 Class 引用 类或接口的名字 NameAndType 方法名+方法签名 Methodref / Fieldref 方法或字段的符号引用 数值常量 int、float、String 等字面量 这些是“符号引用”,它们的含义是:“我想引用一个叫

doSomething的方法,签名是()V,定义在类A中。”

-

-

类的字节流内容在此刻就常驻 JVM 内存中。

2. 验证(Verification)

- 确保 class 文件合法、安全、不被篡改;

- 包括文件结构校验、语义校验、字节码验证等;

- 与直接引用无关。

3. 准备(Preparation)

- 为类的静态字段分配内存(注意:不是对象字段);

- 并对非 final 的 static 变量赋默认值(不是赋初值!赋初值在初始化阶段做);

- 这些字段是在方法区(或 metaspace)中分配的。

这一步主要做的是内存分配,但分配的是“类级别”的静态变量,而不是“对象”。

4. 解析(Resolution)

-

将常量池中的类符号引用(ClassRef)解析成

java.lang.Class对象; -

将方法符号引用解析为虚方法表中的实际入口;

-

将字段符号引用解析为字段的内存偏移。

-

-

这一阶段会把“常量表 + 方法表”组合起来,生成 JVM 所需的结构。

-

将 class 文件中的符号引用(Methodref、Fieldref)解析为直接引用,比如指向一个内存地址、vtable slot

-

建立方法表、虚方法表(vtable)、接口方法表(itable)

-

建立字段表,记录字段偏移和类型

-

将常量池转换为 JVM 层的

ConstantPool对象(runtime constant pool) -

这些结构组成了在元数据空间(jdk8以后)的InstanceKlass 结构

-

-

🌱 一、什么是符号引用?

在 .class 文件中,Java 并不直接使用内存地址或者指针来表示类、字段、方法等之间的关系,而是使用符号引用(Symbolic Reference)来表示。

比如:

Foo foo = new Foo();在字节码中表示 Foo 的时候,不是直接给一个 Foo 的地址,而是:

-

在常量池(constant_pool)中记录了类的全限定名(如

com/example/Foo),这就是符号引用。 -

对方法的调用、字段的访问等,也都通过常量池中的索引来表示,而不是直接的内存引用。

举例:

#17 = Methodref #10.#22 // com/example/Foo."":()V 这里的 #10 是 Class_info,里面记录的是 "com/example/Foo"

#22 是 NameAndType_info,记录的是方法名 "<init>" 和方法描述符 "()V"

这些就是符号引用,它们都是对“名字”的引用,还没有绑定到实际的内存结构上。

-

🌱 一、什么是符号引用?

在

.class文件中,Java 并不直接使用内存地址或者指针来表示类、字段、方法等之间的关系,而是使用符号引用(Symbolic Reference)来表示。比如:

Foo foo = new Foo();在字节码中表示

Foo的时候,不是直接给一个 Foo 的地址,而是:- 在常量池(constant_pool)中记录了类的全限定名(如

com/example/Foo),这就是符号引用。

- 在常量池(constant_pool)中记录了类的全限定名(如

-

对方法的调用、字段的访问等,也都通过常量池中的索引来表示,而不是直接的内存引用。

举例:

#17 = Methodref #10.#22 // com/example/Foo."":()V 这里的 #10 是 Class_info,里面记录的是 "com/example/Foo"

#22 是 NameAndType_info,记录的是方法名 "<init>" 和方法描述符 "()V"

这些就是符号引用,它们都是对“名字”的引用,还没有绑定到实际的内存结构上。

🌿 二、什么是直接引用?

在类被加载、链接之后,JVM 会把这些符号引用解析成“直接引用”:

- 指向方法区中已经加载好的类结构(如

Class对象、方法表、字段表);- 或者是指向运行时数据结构的地址、偏移量、方法入口等。

直接引用就是可以直接用于运行的内存指针或偏移。

解析会:

- 查找符号引用所指向的类、字段、方法等是否已经被加载;

- 如果没有,则触发加载;

- 然后将这些符号引用替换成运行时结构的直接引用。

比如:

ClassRef→ 变成java.lang.Class对象的指针;FieldRef→ 变成偏移量或者字段表中的地址;MethodRef→ 变成方法表中的地址或 native 方法入口。

总结一句话:解析就是让编译期的“名字”,在运行期指向真实的结构。

🌾 四、解析举例(图解)

比如下面 Java 代码:

Person p = new Person();

p.sayHello();在字节码中可能是这样:

new #2 // #2 是类 com/example/Person 的符号引用

invokespecial #3 // #3 是方法 <init>:()V 的符号引用

invokevirtual #4 // #4 是 sayHello:()V 的符号引用在解析阶段:

#2被解析成方法区中的 Person 类结构的指针;#3被解析成Person.<init>()构造函数的入口;#4被解析成sayHello()方法表中的偏移或函数指针。

🌻 五、何时解析发生?

JVM 规范允许解析发生在类加载时,也允许懒解析(即用到再解析)。

JVM 有一些策略:

- 主动解析:类初始化时把所有常量池里的引用都解析掉;

- 懒解析(延迟绑定):用到某个符号引用时再解析。这个策略用得比较多(提升启动性能)。

例如调用某个类的静态方法时,如果还没解析该方法符号引用,则会在这个时刻进行解析。\image-20250804162539998.png)

🌿 二、什么是直接引用?

在类被加载、链接之后,JVM 会把这些符号引用解析成“直接引用”:

- 指向方法区中已经加载好的类结构(如

Class对象、方法表、字段表);- 或者是指向运行时数据结构的地址、偏移量、方法入口等。

直接引用就是可以直接用于运行的内存指针或偏移。

解析会:

- 查找符号引用所指向的类、字段、方法等是否已经被加载;

- 如果没有,则触发加载;

- 然后将这些符号引用替换成运行时结构的直接引用。

比如:

ClassRef→ 变成java.lang.Class对象的指针;FieldRef→ 变成偏移量或者字段表中的地址;MethodRef→ 变成方法表中的地址或 native 方法入口。

总结一句话:解析就是让编译期的“名字”,在运行期指向真实的结构。

🌾 四、解析举例(图解)

比如下面 Java 代码:

Person p = new Person();

p.sayHello();在字节码中可能是这样:

new #2 // #2 是类 com/example/Person 的符号引用

invokespecial #3 // #3 是方法 <init>:()V 的符号引用

invokevirtual #4 // #4 是 sayHello:()V 的符号引用在解析阶段:

#2被解析成方法区中的 Person 类结构的指针;#3被解析成Person.<init>()构造函数的入口;#4被解析成sayHello()方法表中的偏移或函数指针。

🌻 五、何时解析发生?

JVM 规范允许解析发生在类加载时,也允许懒解析(即用到再解析)。

JVM 有一些策略:

- 主动解析:类初始化时把所有常量池里的引用都解析掉;

- 懒解析(延迟绑定):用到某个符号引用时再解析。这个策略用得比较多(提升启动性能)。

例如调用某个类的静态方法时,如果还没解析该方法符号引用,则会在这个时刻进行解析。

✅ 整体流程理解图示(类 → 对象):

+-----------------+

class文件 --> | 符号引用(常量池)|

+-----------------+

↓ 加载

+-----------------+

| Class<?>结构 | ← 类加载器构造的类元数据结构

+-----------------+

↓ 准备

+-----------------+

| 静态变量内存 |

+-----------------+

↓ 解析

+--------------------------+

| 常量池中的引用 → 指针/入口 |

+--------------------------+

↓ 初始化

+--------------------------+

| 赋初值 / 执行<clinit>() |

+--------------------------+

↓ new

+-------------------+

| 堆中分配对象空间 | ← 这一步才是创建实例

+-------------------+二、JVM 与内存管理

1. 内存结构 & 对象模型

思考

1.volatile 在java中起到lock的作用,就是读取对应内存值的时候不读取寄存器的值,根据mesi协议,如果遇到这个内存的值,是不是一定读取内存的值,而不是直接读取1,2级缓存的值

✅ 一、volatile 是不是等价于 lock?

不是。

| 特性 | volatile |

synchronized / lock |

|---|---|---|

| 可见性 | ✅ 有 | ✅ 有 |

| 有序性(禁止指令重排) | ✅ 有(只针对该变量) | ✅ 更强(全域) |

| 原子性 | ❌ 没有 | ✅ 有 |

| 对应机器指令 | lock 前缀指令(如 lock cmpxchg) |

lock 伪指令+monitor |

volatile只保证对该变量的 读写是有序且立即可见的,但不保证原子性。

🧠 二、volatile 的作用是啥?

Java 编译器和 JVM 在遇到 volatile 变量时,会生成特殊的汇编指令来保证 内存可见性 和 禁止指令重排序:

- 写操作后,会插入

store-store、store-load内存屏障(Memory Barrier); - 读操作前,会插入

load-load、load-store屏障。

而这些指令,通常在底层 x86 CPU 上使用类似于:

lock xchg或者是强制使用 MFENCE/LFENCE/SFENCE 指令。

🔄 三、MESI 协议和缓存一致性

####### ✅ 什么是 MESI?

CPU 的缓存一致性协议,四种状态:

| 状态 | 名称 | 描述 |

|---|---|---|

| M | Modified | 缓存为修改态,值未写回内存,独占 |

| E | Exclusive | 缓存为独占态,值与内存一致,只有自己有 |

| S | Shared | 缓存为共享态,与其他核心共享,未修改 |

| I | Invalid | 缓存为无效态,不可读 |

🎯 你的核心问题:

当有

volatile修饰变量时,如果某个线程读取这个变量,是不是一定会从主内存读取,而不会使用 L1/L2 缓存?

####### ❌ 答案是否定的 —— 不是一定读主内存。

✅ 真相:会读缓存(但要确保是最新的)

####### volatile 并不会让每次访问都跳过缓存直接去主内存。

那样太慢,根本无法接受。

####### 正确做法是:

- 通过内存屏障 + MESI 协议,确保你读取的缓存内容是「最新的」。

🧵 举个真实场景:

线程 A 写了 volatile x = 1,线程 B 读它。

- A 写的时候触发:

lock指令或store-load barrier;- 让该缓存行进入 M 状态,并广播 Invalidate 到其他核心,强制 B 的缓存行变为 I 状态。

- B 读的时候:

- 发现自己缓存中 x 的行是 I 状态(Invalid);

- 触发从其他核心或主内存中拉取最新数据;

- 拉取后放入自己的缓存行,可能以 S 状态或 E 状态存储。

####### 关键点:

B 最终读取的数据是最新的,但它最终仍然是存在 L1/L2 缓存中的,只是这个数据是有效且可见的。

✅ 总结你的问题答案:

| 问题 | 回答 |

|---|---|

volatile 是否起到 lock 的作用? |

❌ 不起到原子性的 lock 作用,只保证可见性和有序性 |

| 使用 volatile 变量时是否会跳过缓存? | ❌ 不会直接跳过,而是通过缓存一致性机制使缓存行最新 |

| 是否每次都从主内存读取? | ❌ 否,读取仍是从缓存,但缓存必须是最新有效的(非 Invalid) |

| volatile 如何实现内存可见性? | ✅ 通过内存屏障 + MESI 协议使缓存失效或同步 |

📌 补充小结(一图概括)

Java volatile -> 内存屏障 + 禁止重排序

↓

CPU 执行 lock 或 fence 指令

↓

使其他核心的缓存行失效(MESI协议)

↓

其他线程读取时重新拉取最新值(缓存or内存)

↓

✅ 保证可见性,不等于总是读主内存2.java 内置锁 在锁定静态方法的时候锁定的Class对象,那么Class对象是否存在堆中,如果是,那Class里面的数据是怎样的

1. Class 对象在 JVM 内存中的位置

- 类元数据(method area / metaspace)

存放的是:- 常量池(runtime constant pool)

- 字段信息(field metadata)

- 方法信息(method metadata)

- 方法字节码(code array)

- 静态变量(static fields)

- 类加载器引用、父类引用等结构

- Java 堆中有一个对应的

java.lang.Class实例- 每当 JVM 加载一个类(通过类加载器),都会在堆上创建一个

Class类型的对象来代表它。 - 这个

Class实例里并不直接保存所有元数据,而是持有一个指针/引用指向元空间中的类结构。 - 程序中

MyClass.class、obj.getClass()拿到的就是这个 Class 对象。

- 每当 JVM 加载一个类(通过类加载器),都会在堆上创建一个

换句话说:

堆中: Class对象(锁的实际对象)

↓

元空间:类的结构化信息(字段、方法、常量池等)2. 锁定静态方法时锁的是哪儿

静态同步方法:

public static synchronized void foo() { ... }编译后字节码会在 ACC_SYNCHRONIZED 标志位上注明需要同步,执行时:

- 进入方法前,JVM 会使用

MyClass.class这个对象作为锁的监视器(monitor)。 - 因为

Class对象是堆中的一个普通对象,所以锁定操作是通过堆对象的对象头(mark word)来完成的。 - 这样同一个类的静态方法竞争时,都是竞争同一个

Class实例的监视器。

3. Class 对象内部数据

Class 对象的 Java 层属性(java.lang.Class)包含:

private final ClassLoader classLoader— 关联类加载器private final Class<?> componentType— 如果是数组类,这里存数组元素类型private final int modifiers— 访问修饰符private final String name— 类的全限定名- 其他反射用的结构(方法、字段、构造器缓存)

但是这些信息大部分并不是直接存 Java 字段里,而是通过JNI / JVM 本地代码去访问元空间中的类元数据结构(Klass 结构)。

Klass 结构(HotSpot 中的实现)里存放:

- 常量池指针

- 字段表指针

- 方法表指针

- 接口表

- 类加载器引用

- 超类引用

- 静态字段的存储位置指针

- vtable(虚方法表)

4. 总结

Class对象本身在堆中,是 Java 程序可以访问到的对象。- 它内部的“真正的类定义信息”在元空间(JDK 8+)或方法区(JDK 7 及以前)。

- 锁定静态方法时,锁的就是堆上的 Class 对象,通过这个对象的对象头实现 monitor 进入/退出。

- 元数据(方法、字段、常量池等)不在堆上,而是被

Class对象间接引用。

5.示意图

┌───────────────────────┐

│ Java 堆 │

└───────────────────────┘

│

▼

┌─────────────────────┐

│ Class 对象实例 │ ←─ MyClass.class / obj.getClass()

│ (java.lang.Class) │

├─────────────────────┤

│ classLoader →───────┼──► ClassLoader 实例

│ name → "MyClass"

│ modifiers → public

│ ... → 反射缓存

│ (方法/字段信息的引用缓存)

│

│ nativePtr →─────────────┐

└─────────────────────┘ │

│

┌─────────────────────────┘

▼

┌────────────────────────────┐

│ 元空间 (Metaspace) │

└────────────────────────────┘

│

▼

┌────────────────────────────┐

│ Klass 结构 │ ← HotSpot 内部类元数据对象

├────────────────────────────┤

│ 常量池指针 (ConstantPool*) │

│ 字段表(Field Info Table) │

│ 方法表(Method Info Table) │

│ 接口表(Interfaces) │

│ 父类引用(SuperKlass*) │

│ 静态字段存储区(Statics) │

│ 虚方法表(vtable) │

└────────────────────────────┘解释

- 堆

- JVM 为每个被加载的类生成一个

java.lang.Class对象,存在堆中。 - 静态方法

synchronized时,锁的就是这个对象(对象头里的 monitor)。

- JVM 为每个被加载的类生成一个

- 元空间 (Metaspace)

- 存放类的“真正定义”,即 HotSpot 内部的 Klass 结构。

- 包含:常量池、字段信息、方法信息、接口表、继承信息、静态变量的存放地址等。

- Class 对象与 Klass 的关系

- Class 对象里有一个

nativePtr(或类似的 JVM 内部字段),指向元空间中的 Klass 结构。 - 程序通过

Class访问方法/字段时,其实是去 Klass 中查找,然后可能缓存到 Class 对象里。

- Class 对象里有一个

- 锁定静态方法时

- JVM 找到

Class对象(堆中实例),对它的 对象头(mark word) 做 monitor enter/exit 操作。 - 不会直接锁元空间里的 Klass 结构。

- JVM 找到

2. GC 垃圾回收

思考:jvm在做垃圾回收的时候使用的是GC Root的方式,那么能够作为GC Root的对象或者引用是在执行GC的时候遍历得到的还是存在某个地方

✅ GC Roots 的集合本身是 JVM 内部固定管理的一些特殊引用点,它们一直都“存在于某些特定区域中”,在 GC 开始时作为起点被遍历。

一、哪些是 GC Roots?

GC Roots 并不是“运行时动态计算出来的”,而是 JVM 在设计时就规定好的一些特殊位置中的引用,只要对象被这些引用直接或间接关联,就会被认为是“可达对象”。

常见的 GC Roots 包括:

| 类型 | 说明 |

|---|---|

| 栈帧中的本地变量表(Local Variables) | 所有线程正在执行的方法调用栈中,局部变量表引用的对象。 |

| 方法区中的类静态属性引用的对象 | 比如 static 引用的对象。 |

| 方法区中常量引用的对象 | 比如字符串常量池中的引用。 |

| 本地方法栈中 JNI 引用的对象 | native 方法使用的对象引用。 |

| 虚拟机内部的一些系统类引用的对象 | 比如 ClassLoader、线程对象等。 |

| 被同步锁(monitor)持有的对象 | 即进入 synchronized 的 monitor 对象。 |

这些地方都是 JVM 内部结构中预定义的“根节点集合”,它们:

- 不会被 GC 回收;

- 在 GC 开始时 由 GC Root Set 构成“起始点”,从这些点开始做“可达性分析”。

二、GC Root 本身是怎么被 JVM 管理的?

它们 不是“临时生成”或“遍历所有对象得出” 的,而是:

- 存在于 JVM 内部的线程栈、方法区、堆栈边界、JNI 表等结构中;

- JVM 一开始就知道哪里能找到这些引用点;

- 比如每个线程的栈帧、方法区中的静态表、常量池表等,都是固定结构,JVM 实现里知道如何访问。

三、GC 的过程简化流程:

- 构建 GC Root Set:从 JVM 结构中直接获取“GC Roots”集合,比如所有线程的栈帧、本地方法引用等。

- 进行可达性分析(mark):从这些 GC Root 出发,遍历引用链,把所有可达对象打上标记。

- 清理不可达对象(sweep):没有被标记的就会被认定为垃圾,进行回收。

四、一个形象类比:

可以把 GC Roots 理解为一个“森林里所有的井口”,这些井口是 JVM 早就规划好的,GC 时从这些井往下打水(遍历对象图),能接到水的对象是活的,接不到的就是垃圾。

总结:

- GC Root 并不是遍历所有对象得到的,而是 存在于 JVM 固定结构中的引用点集合。

- JVM 在 GC 时 直接访问这些已知的位置,作为遍历起点。

- GC 的“可达性分析”是从这些 GC Root 出发,构建出“活对象集合”的过程。

3. JVM 工具 & 调优实例

4. 高并发相关

三、并发与ThreadLocal机制

🧵 ThreadLocal 原理与内存泄漏机制

ThreadLocal 是 Java 提供的一种线程隔离机制,它通过为每个线程维护变量的副本,实现变量在多线程中的独立性和线程安全性,无需显式加锁。

✅ 原理概述:线程实例副本

每个线程 Thread 对象内部都维护着一个 ThreadLocalMap 实例,该 Map 的 key 是 ThreadLocal 对象本身,value 是线程为该变量存储的副本值。因此:

- 不同线程访问同一个

ThreadLocal变量,实际访问的是不同线程中的独立副本; - 各线程之间相互隔离,互不干扰。

🚨 为什么会内存泄漏?如何解决?

由于 ThreadLocalMap 的 key 是对 ThreadLocal 的 弱引用(WeakReference),一旦没有外部强引用指向某个 ThreadLocal 实例,它就会被 GC 回收。

但 ThreadLocalMap.Entry 中的 value 是强引用,所以:

当 key 被回收后,value 仍被当前线程持有,无法被 GC 清除 —— 这就导致了内存泄漏。

🔍 示例:ThreadLocalMap 的 set() 方法

private void set(ThreadLocal<?> key, Object value) {

Entry[] tab = table;

int len = tab.length;

int i = key.threadLocalHashCode & (len - 1);

for (Entry e = tab[i]; e != null; e = tab[i = nextIndex(i, len)]) {

ThreadLocal<?> k = e.get(); // 弱引用 get()

if (k == key) {

e.value = value; // 更新

return;

}

if (k == null) {

// key 已被 GC 回收,此时 Entry 已过期,进行替换清理

replaceStaleEntry(key, value, i);

return;

}

}

tab[i] = new Entry(key, value); // 新增 Entry

int sz = ++size;

if (!cleanSomeSlots(i, sz) && sz >= threshold)

rehash(); // 扩容并触发过期 Entry 的清理

}💡 如何防止内存泄漏?

ThreadLocalMap 通过以下机制自动清理过期 Entry:

- 弱引用机制:key 被 GC 回收后,get() 返回 null,可识别为过期;

- 清理策略:

replaceStaleEntry():替换和清除已过期的 Entry;cleanSomeSlots()和expungeStaleEntry():批量扫描并清理无效 Entry;

- 建议: 显式调用

ThreadLocal.remove()清除变量,尤其在使用线程池等线程复用场景中,避免数据残留。

📍 使用场景一:每个线程需要一个独立的实例

例如数据库连接、用户上下文、事务信息等需要线程隔离的数据。ThreadLocal 提供了优雅的方式,无需每次手动创建实例。

📍 使用场景二:线程内多方法共享数据,但线程间隔离

在框架设计中非常常见,如:

- Spring 中的

RequestContextHolder - MyBatis 中的事务管理器

- 日志记录中的 traceId 传递

使用 ThreadLocal 可避免通过方法参数层层传递,提升代码可读性与复用性。

🧠 总结

| 特性 | 说明 |

|---|---|

| 隔离性 | 每个线程有独立副本,互不影响 |

| 弱引用 | key 是 WeakReference,防止强引用泄漏 |

| 内存泄漏风险 | key 回收但 value 未清理,需主动调用 remove() |

| 应用场景 | 用户上下文、数据库连接、traceId 等线程独立数据 |

ThreadLocal 是一种优秀的线程封装机制,但如果使用不当,容易引发隐式内存泄漏问题。理解底层结构与使用约束,有助于更安全、高效地应用它。

Java 静态锁的实现机制:Class 对象作为锁标记

✅ 本质:使用 Class 对象作为锁

在 Java 中,静态同步方法或静态代码块的锁对象是对应类的 Class 对象。

示例说明:

public class Demo {

public static synchronized void staticMethod() {

// synchronized(Demo.class)

}

}等价于:

synchronized(Demo.class) {

// 静态方法锁,作用于类级别

}✅ 锁粒度说明:

- 静态方法加锁 → 锁的是类(

Class对象) → 全部实例共享; - 实例方法加锁 → 锁的是当前对象实例 → 每个实例互不影响;

Class对象是类加载到 JVM 时创建的唯一对象,天然具备互斥标识能力,适合作为静态锁。

wait()方法为什么要放在Object类中

简单说:因为synchronized中的这把锁可以是任意对象,所以任意对象都可以调用wait()和notify();所以wait和notify属于Object。

专业说:因为这些方法在操作同步线程时,都必须要标识它们操作线程的锁,只有同一个锁上的被等待线程,可以被同一个锁上的notify唤醒,不可以对不同锁中的线程进行唤醒。

也就是说,等待和唤醒必须是同一个锁。而锁可以是任意对象,所以可以被任意对象调用的方法是定义在object类中

为什么 MESI 协议并不足以保证 Java 中的“可见性”语义?

四、网络与I/O相关

五、设计模式

- 洞察设计模式的底层逻辑

- 模板方法、策略、观察者、适配器、单例、工厂

六、JVM相关图解 & 书籍笔记

- JVM 图解

-

Java性能权威指南学习笔记

Spring系列

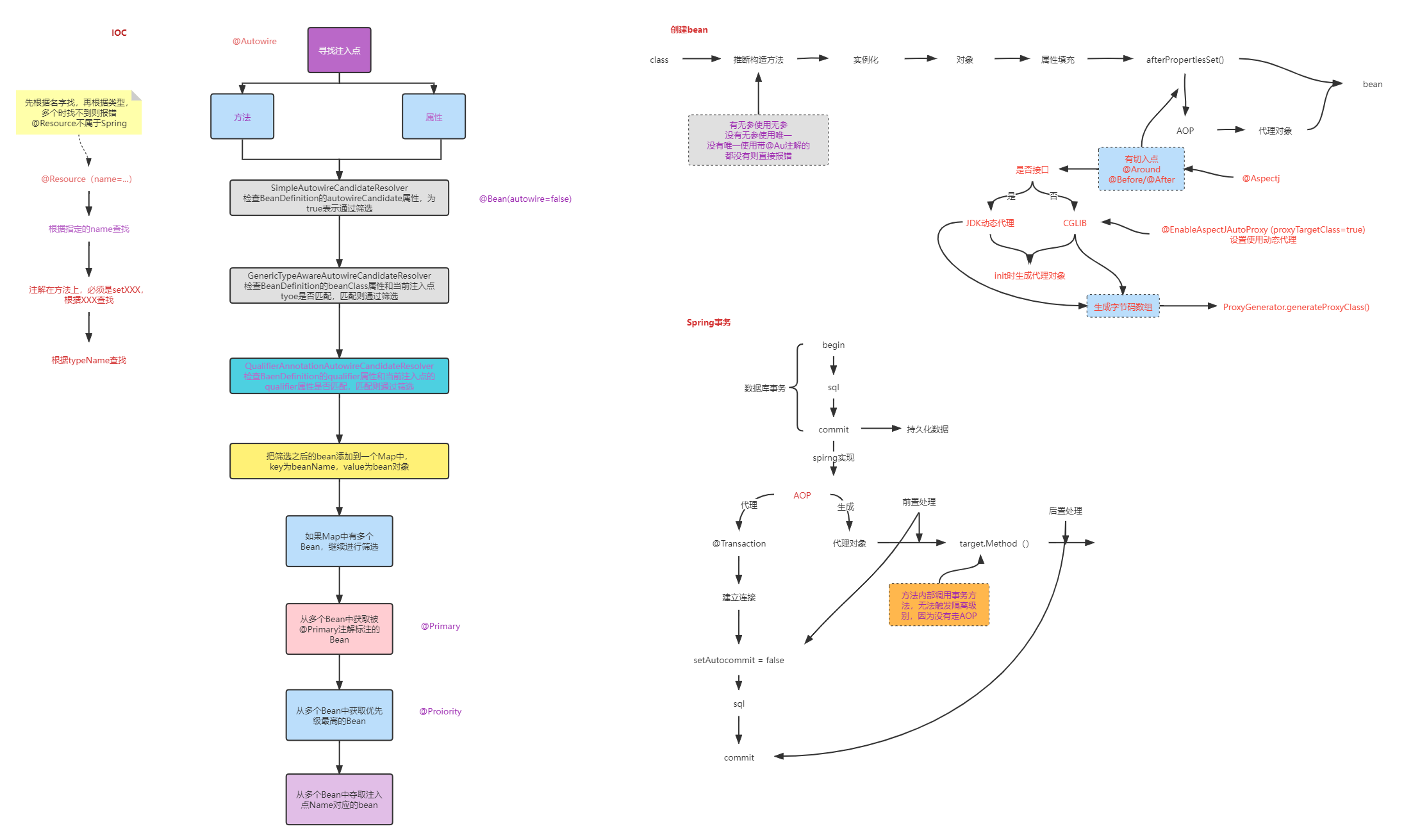

1. IoC 原理与实现机制详解

Spring 的 IoC(控制反转)机制核心在于:通过容器统一管理对象的生命周期和依赖关系,实现应用层与对象创建过程的解耦。

整个 IoC 容器的初始化和 Bean 的创建过程主要包括以下几个关键阶段:

(1)创建容器实例

Spring 首先通过 BeanFactory 或其实现类(如 DefaultListableBeanFactory)创建一个核心容器,负责管理 Bean 的注册、创建与销毁等。

(2)注册 BeanDefinition(元数据)

Spring 会通过注解或 XML 配置,将每个 Bean 的元数据信息(BeanDefinition)注册到容器中。

这些元数据包括:

- Bean 的类类型

- 是否为单例

- 依赖的其他 Bean 名称

- 初始化和销毁方法等

(3)配置 BeanFactory 的扩展能力

接下来,容器会执行一系列 BeanFactoryPostProcessor 接口的实现类,用于在 Bean 实例化之前对 BeanDefinition 做进一步的处理。

例如:

PropertySourcesPlaceholderConfigurer:处理${}占位符,加载配置文件;ConfigurationClassPostProcessor:处理@Configuration、@ComponentScan等注解,注册额外的 Bean。

这一步非常关键,它实现了容器的“自我增强”和动态 Bean 注册。

(4)注册 BeanPostProcessor(对象级扩展)

在实例化 Bean 之前,容器会注册一系列 BeanPostProcessor 实例,这些处理器负责在 Bean 初始化前后做一些增强工作,如:

- Aware 接口(如

BeanNameAware,ApplicationContextAware)注入容器上下文; - 自动代理(如 AOP);

- @Autowired/@Value 等依赖注入注解解析。

(5)实例化 Bean(反射构造)

此时容器会使用反射(调用构造器)将 BeanDefinition 转换为具体的 Bean 实例。

如果有构造函数参数或依赖注入,也会在这一步完成解析并注入。

(6)初始化过程(增强与生命周期回调)

在 Bean 被构造完成后,Spring 会依次执行以下步骤完成初始化:

- 属性填充(依赖注入)

- 调用

Aware接口(注入容器信息) - 调用

BeanPostProcessor.postProcessBeforeInitialization() - 调用初始化方法(如

@PostConstruct、InitializingBean.afterPropertiesSet()) - 调用

BeanPostProcessor.postProcessAfterInitialization()

(7)完成 Bean 的注册

容器将创建完成、初始化完毕的 Bean 缓存到容器中(如单例池),完成一次完整的生命周期初始化。

(8)销毁流程(容器关闭时)

当容器关闭时,会:

- 调用

DisposableBean.destroy(); - 或执行用户配置的

@PreDestroy/destroy-method; - 清理 Bean 缓存及相关资源。

2. Spring Boot 启动时加载热点数据到 Redis 的实现机制

在理解了 IoC 原理之后,我们可以进一步讨论一个非常实际的场景:如何在 Spring Boot 启动时将数据库中的热点数据加载到 Redis 中。

这个问题看似简单,实际上需要准确掌握 Spring 容器启动流程和 Bean 生命周期的执行顺序。特别是要确保:

加载 Redis 的逻辑在数据源已初始化之后,并且尽可能晚一点执行,避免依赖未准备好。

2.1 常见实现方式及时机选择

| 机制 / 注解 | 执行时机 | 是否适合加载数据 |

|---|---|---|

@PostConstruct |

Bean 创建完成后立即执行 | ❌ 数据源可能未准备好 |

InitializingBean.afterPropertiesSet() |

与 @PostConstruct 相同 |

❌ 同样过早 |

ApplicationRunner / CommandLineRunner |

所有 Bean 初始化完成后,容器启动最后阶段 | ✅ 最推荐 |

@DependsOn |

指定依赖的 Bean 必须提前实例化 | ✅ 控制顺序辅助用 |

@Order |

Runner 执行顺序控制(数字越小越先执行) | ✅ 多个 Runner 时使用 |

| 延迟 Bean 注入 | 在执行逻辑中通过注入方式触发依赖实例化 | ✅ 防止提前初始化 |

2.2 推荐方式:使用 ApplicationRunner 加载热点数据

@Component

@Order(1) // 决定多个 Runner 的执行顺序

public class CachePreloadRunner implements ApplicationRunner {

@Autowired

private RedisTemplate redisTemplate;

@Autowired

private HotDataService hotDataService;

@Override

public void run(ApplicationArguments args) throws Exception {

List<HotItem> hotItems = hotDataService.loadFromDb();

for (HotItem item : hotItems) {

redisTemplate.opsForValue().set(item.getKey(), item);

}

System.out.println("热点数据已加载到 Redis");

}

}

ApplicationRunner与CommandLineRunner的唯一区别是参数类型不同,前者提供解析后的参数结构。

2.3 使用 @DependsOn 控制初始化顺序(可选)

如果你的热点数据加载逻辑依赖某个特定的 Bean(如数据源、配置中心初始化),可以配合使用 @DependsOn 来确保顺序:

@Component

@DependsOn("dataSource")

public class CachePreloadRunner implements ApplicationRunner {

// ...

}2.4 加深理解:它与 IoC 有何关系?

Spring Boot 启动时的整个数据加载流程,其实是 IoC 控制的一个典型延伸:

- 所有对象(如 RedisTemplate、Service、DataSource)都交由容器统一创建;

- 加载逻辑的执行时机,也不是我们主动调用,而是容器在合适时机反转控制权来执行;

- 每一步都体现出容器主导 → 应用被动响应的 IoC 精神。

👉 延伸阅读:

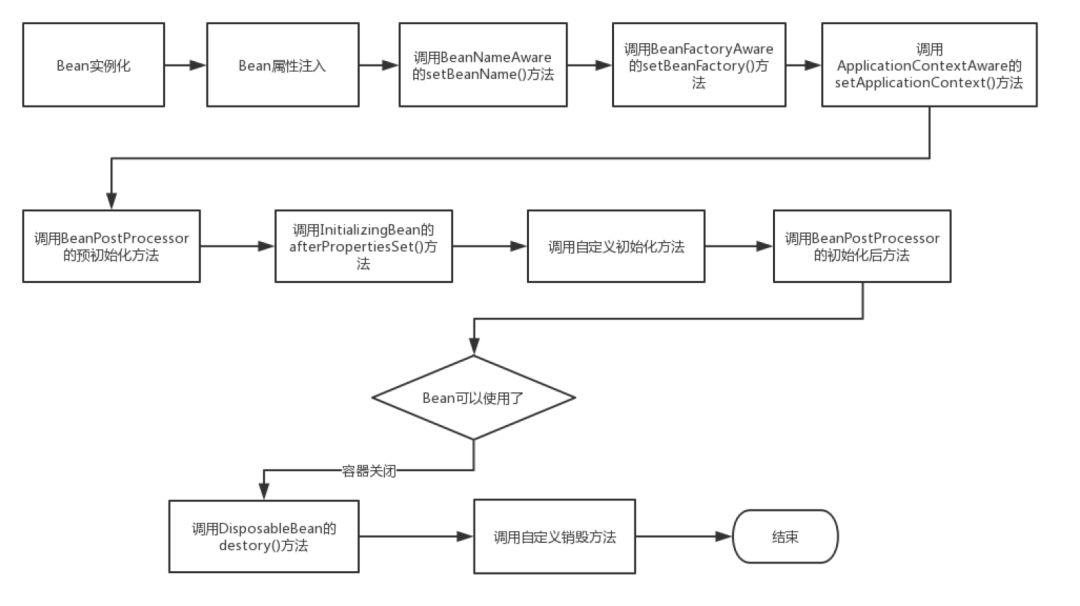

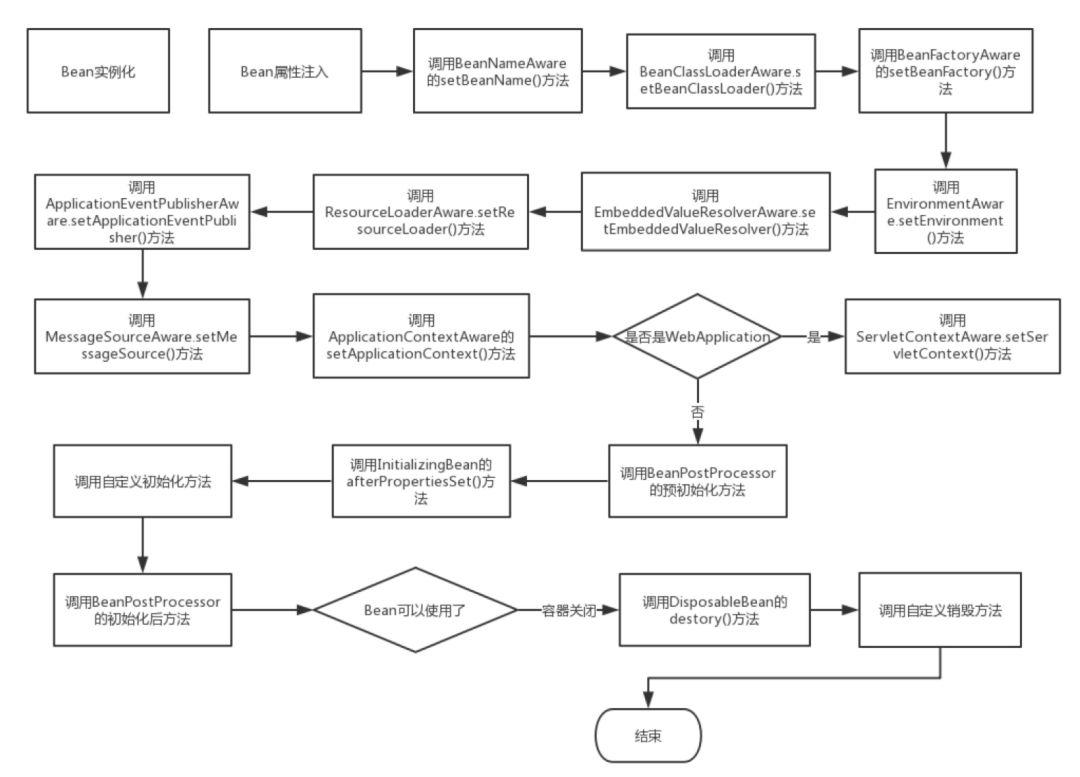

3. Spring 中 Bean 的完整生命周期解析

在 Spring 容器的管理下,每一个 Bean 的创建、初始化、使用直至销毁都遵循着一套明确的生命周期流程。理解这一过程对于掌握 IoC 容器的原理和扩展点至关重要。

下面是 Spring 容器中 Bean 生命周期的完整流程解析:

(1)实例化 Bean(Instantiation)

Spring 使用反射机制调用无参构造方法或指定构造器,创建一个空的 Bean 实例。此时对象已经存在于内存中,但尚未注入任何属性。

- 关键方法:

instantiateBean()或构造器反射 - 目的:创建原始对象,不带依赖和配置

(2)属性填充(Dependency Injection)

容器调用 populateBean() 方法,根据 BeanDefinition 中的依赖信息为 Bean 注入属性:

- 注入其他 Bean(构造函数 / setter / 字段)

- 注入配置值(如

@Value) - 此步骤中,Spring 会使用 三级缓存机制 处理 循环依赖,即:

- 一级缓存:单例池(完全初始化好的 Bean)

- 二级缓存:早期暴露的 Bean(提前暴露的对象引用)

- 三级缓存:用于创建代理对象(如 AOP)

循环依赖能被解决的前提:必须是“单例 + 非构造器注入”

(3)调用 Aware 接口(容器感知)

如果 Bean 实现了以下接口之一,容器会在此阶段调用对应的方法:

BeanNameAware:注入当前 Bean 的名称BeanClassLoaderAware:注入类加载器BeanFactoryAware:注入 BeanFactory 引用

这些接口提供了 让 Bean 感知自身在容器中的运行环境 的能力。

(4)执行 BeanPostProcessor 的前置处理

在 Bean 初始化之前,Spring 会遍历所有实现了 BeanPostProcessor 接口的类,执行其 postProcessBeforeInitialization() 方法。

此处可以做很多事情,例如:

- 注入

ApplicationContext、Environment等核心容器信息(由ApplicationContextAwareProcessor实现) - 自定义处理逻辑,比如修改属性、记录日志等

(5)执行初始化逻辑

Spring 会检查 Bean 是否实现了以下两种初始化方式:

- 是否实现

InitializingBean接口,如果有,则调用其afterPropertiesSet()方法; - 是否配置了自定义

init-method,若有则反射调用。

通常推荐使用

@PostConstruct注解作为标准初始化入口。

(6)执行 BeanPostProcessor 的后置处理(核心扩展点)

这是最重要的扩展点之一。

Spring 会调用所有 BeanPostProcessor 的 postProcessAfterInitialization() 方法。此阶段是 Spring AOP 织入代理的关键位置,如:

AbstractAutoProxyCreator及其子类会通过wrapIfNecessary()判断是否需要为当前 Bean 创建代理对象;- 如果需要,会使用 JDK 或 CGLIB 生成动态代理对象替换原始 Bean。

这一步决定了我们平时看到的 @Transactional、@Async 等是否生效。

(7)完成初始化,放入容器

此时 Bean 已被完全初始化,容器会将其加入单例池(如果是 singleton),随后可以通过 getBean() 正常获取。

(8)销毁(Destruction)

当容器关闭(如 Spring 应用关闭、Context 关闭)时,会执行 Bean 的销毁流程。

Spring 会依次检查:

- 是否实现

DisposableBean接口,调用其destroy()方法; - 是否配置了

destroy-method,则反射调用; - 是否使用

@PreDestroy注解标记了销毁方法。

此外,还会调用注册在 DestructionAwareBeanPostProcessor 中的销毁回调钩子。

🔁 生命周期流程简图

实例化

↓

依赖注入(populateBean)

↓

Aware 接口回调

↓

BeanPostProcessor 前置处理

↓

初始化(init-method / afterPropertiesSet)

↓

BeanPostProcessor 后置处理(AOP代理)

↓

完成初始化 → 加入单例池 → getBean

↓

(容器关闭时)

↓

销毁方法执行

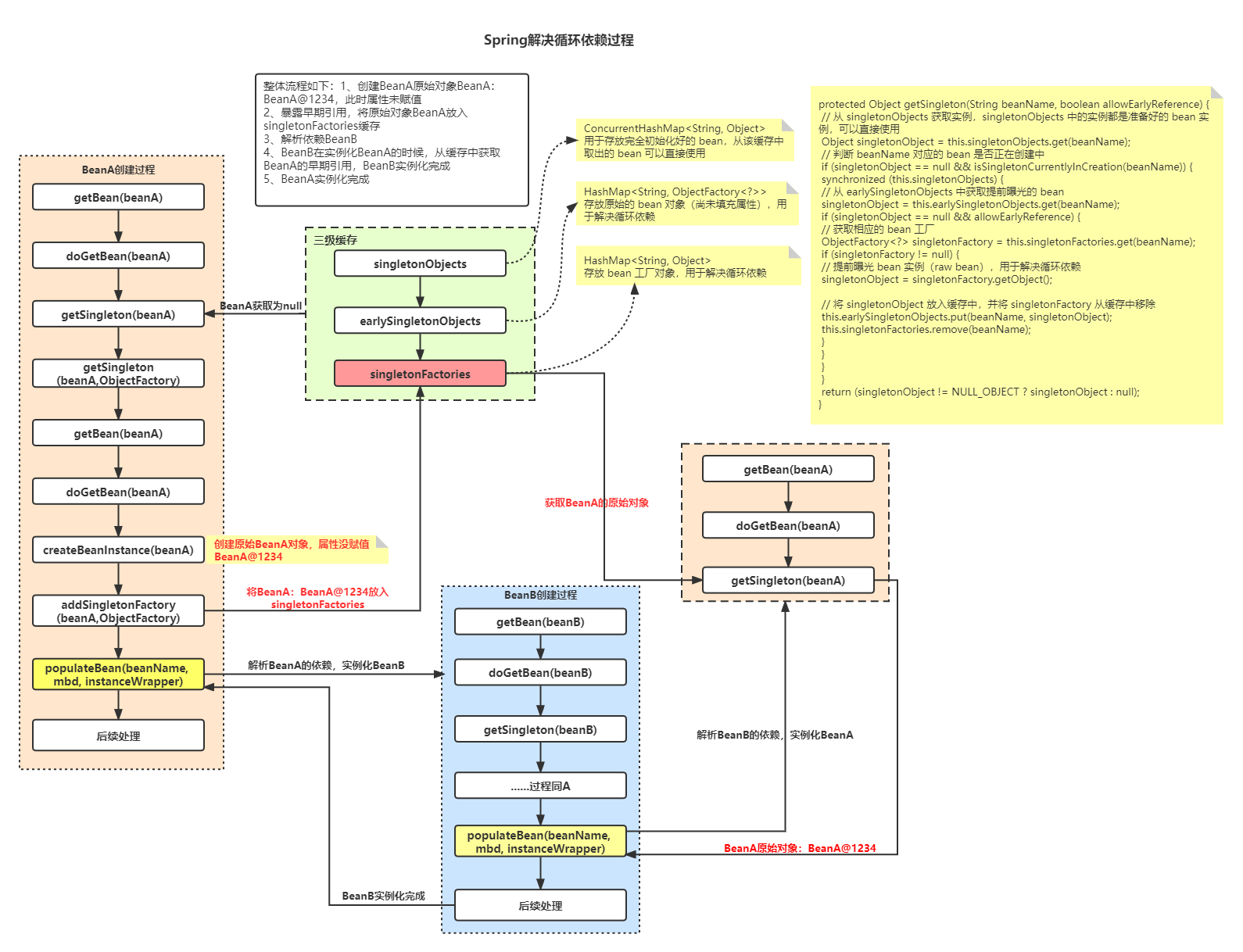

4. Spring 如何解决循环依赖?

在 Spring 中,循环依赖是指 Bean A 依赖 Bean B,而 B 又依赖 A,形成一个“闭环”。如果不加以处理,系统在初始化 Bean 时就会陷入死循环。Spring 通过 三级缓存机制 有效解决了“非构造器注入的循环依赖问题”。

4.1 循环依赖的关键点

- 场景:A → B → A,setter 或字段注入时触发

- 限制:只能解决 singleton 且非构造器注入的依赖

- 核心机制:三级缓存 + 提前暴露 + AOP 延迟代理

4.2 三级缓存详解

Spring 在 DefaultSingletonBeanRegistry 中维护三层缓存,分别管理 Bean 的不同状态:

| 缓存名称 | 描述 |

|---|---|

| singletonObjects(一级) | 完整初始化后的 Bean 实例 |

| earlySingletonObjects(二级) | 允许提前暴露的“不完整 Bean”(未被 AOP 代理) |

| singletonFactories(三级) | 用于延迟创建 Bean 实例的 ObjectFactory,可用于创建代理对象 |

4.3 生命周期中三级缓存的作用流程:

- createBeanInstance 阶段:将

ObjectFactory放入三级缓存; - populateBean 阶段:若依赖对象未完成初始化 → 从三级缓存获取对象 → 判断是否需要 AOP → 放入二级缓存;

- initializeBean 阶段:完成初始化后 → 放入一级缓存,清除二级、三级缓存。

ObjectFactory 是一个函数式接口,用于延迟创建 Bean,有利于解决代理对象还未生成但又需要引用自身的情况。

👉 延伸阅读:

5. Spring AOP 的实现原理

Spring 的 AOP 是 IOC 容器的自然拓展,依赖于 Bean 的生命周期,在创建过程中通过 动态代理机制 实现方法级别的增强。

5.1 AOP 主要机制:

- 切面(Aspect):横切逻辑,如日志、事务、安全等

- 切点(Pointcut):定义在哪些方法上增强

- 通知(Advice):增强逻辑

- 织入(Weaving):增强逻辑与目标类的结合过程

5.2 关键实现流程:

- Bean 初始化过程中,

AbstractAutoProxyCreator作为BeanPostProcessor的实现类,在postProcessAfterInitialization()中执行代理逻辑; - 判断该 Bean 是否符合切点 → 如果是,使用 JDK 或 CGLIB 生成代理;

- 代理执行逻辑由

DynamicAdvisedInterceptor的intercept()方法驱动。

👉 延伸阅读:

6. Spring 事务的回滚原理

Spring 的声明式事务功能本质上是通过 AOP 实现的,其核心实现类是 TransactionInterceptor,用于拦截事务方法并进行事务控制。

6.1 执行流程如下:

- 拦截方法调用

- 获取事务属性配置(如传播级别、回滚规则等)

- 开启事务(关闭自动提交,保存状态)

- 执行目标方法

- 方法抛异常时回滚:

doRollback(),通过completeTransactionAfterThrowing()实现; - 方法正常返回时提交:

doCommit(),通过completeTransactionAfterReturning()实现; - 清理资源:

cleanupTransactionInfo(),解绑线程变量

7. 事务传播机制(Propagation)

Spring 允许定义方法间事务行为的传播方式,控制事务边界的传递与隔离,常见传播行为包括:

REQUIRED:默认,当前有事务则加入,没有则新建REQUIRES_NEW:无论是否有事务,都新建一个NESTED:嵌套事务,依赖保存点实现回滚SUPPORTS、NOT_SUPPORTED等

事务传播行为是多模块协作时的重要保障,避免事务混乱或丢失。

8. BeanFactory 与 FactoryBean 的区别

| 对比项 | BeanFactory | FactoryBean |

|---|---|---|

| 作用 | Spring 的核心容器接口 | 用于用户自定义生成 Bean 的工厂类 |

| 复杂性 | 高,涉及完整生命周期 | 简洁,适合封装复杂对象创建逻辑 |

| 使用场景 | IoC 容器顶层控制接口 | 封装第三方对象(如 MyBatis 的 SqlSessionFactory) |

| 接口方法说明 | 无 | getObject(),isSingleton(),getObjectType() |

9.spring 注入

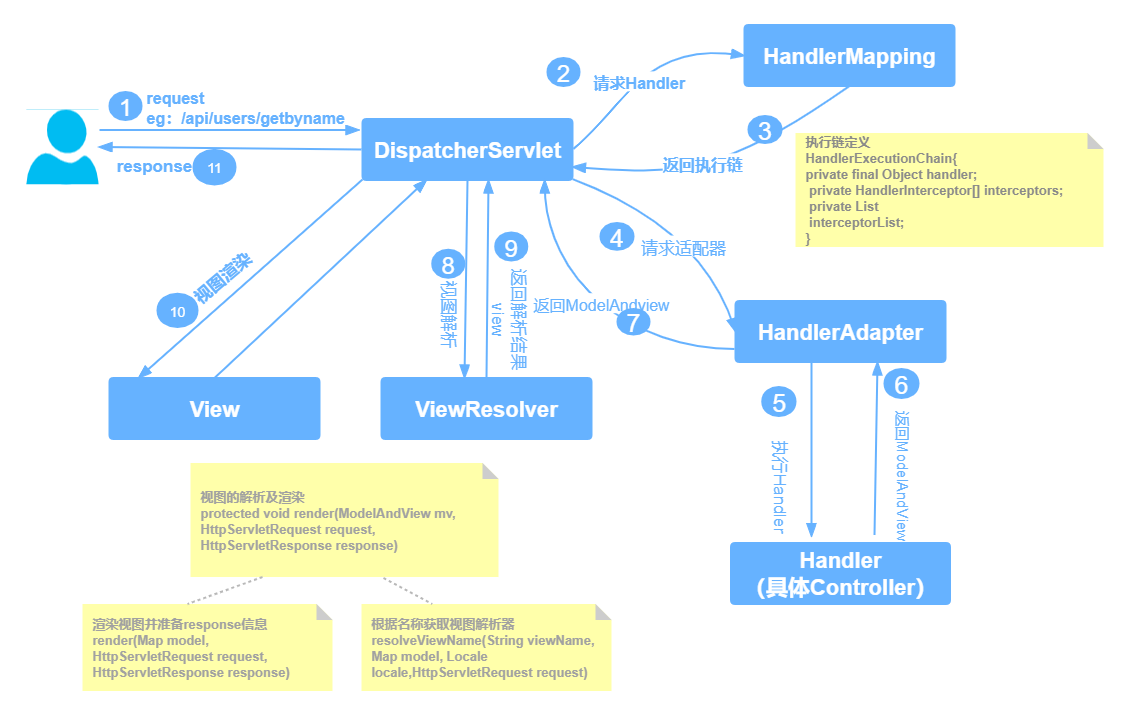

10.Spring请求过程

11. Spring 中常见设计模式

Spring 本质上是“设计模式的集大成者”,框架本身大量使用并暴露以下经典设计模式:

| 设计模式 | 应用示例 |

|---|---|

| 单例模式 | 所有默认 Bean 为单例,统一管理实例 |

| 工厂模式 | BeanFactory、FactoryBean |

| 模板方法 | AbstractBeanFactory 定义创建流程并允许拓展 |

| 观察者模式 | ApplicationEvent + Listener |

| 策略模式 | PropertyEditor、Resource 解析器 |

| 适配器模式 | HandlerAdapter(Spring MVC 请求适配) |

| 代理模式 | JDK / CGLIB 动态代理,用于实现 AOP 与事务 |

12. 多系统数据库字段加密的实践方案

在实际开发中,可能会遇到以下场景:多个系统共用或独立的数据库中存在敏感字段(如身份证、手机号、银行卡号等),需要在不影响业务功能的前提下完成批量加密。推荐使用 MyBatis 的插件机制进行无侵入式处理。

✅ 技术方案:MyBatis 拦截器

- 核心思路:在执行

INSERT和UPDATE操作时拦截 SQL 参数,对敏感字段进行加密处理; - 实现方式:

- 实现

Interceptor接口; - 拦截

Executor.update()方法; - 通过

MetaObject操作参数对象中的字段; - 判断字段是否需要加密,如

@Sensitive注解标识; - 使用 AES、RSA 等算法加密;

- 替换入参后继续执行。

- 实现

🧩 注意事项:

- 建议配合字段注解 + 加密组件(如 Hutool、Jasypt);

- 大批量加密推荐脱离业务主流程,在启动时批处理或工具脚本;

- 解密可以在查询拦截器中处理,或者封装在 service 层逻辑中。

🌐 服务发现与远程调用

在微服务架构中,各个服务往往是解耦部署的,需要通过 HTTP 或 RPC 方式相互调用。Spring Cloud 提供了多个组件来支撑这一能力,典型代表包括:Feign(声明式调用)、Ribbon/LoadBalancer(负载均衡)、Sentinel(熔断限流)等。

配置中心架构设计:Pull vs Push

在大型系统中,配置中心承担着下发和统一管理配置的职责,Pull 与 Push 是两种核心的下发模型,各有适用场景。

✅ Pull(拉取)模型:

- 特点:客户端主动定时或按需从配置中心获取配置;

- 优点:

- 实现简单,易于控制;

- 容错性强:服务端宕机不会影响已获取配置;

- 缺点:

- 不实时;

- 配置更新后需要等待下一个周期才能生效。

✅ Push(推送)模型:

- 特点:配置中心在配置变更后立即推送到客户端;

- 优点:

- 实时性强,配置修改可秒级生效;

- 缺点:

- 服务端压力大;

- 容错性差,客户端需维护长连接、重连等逻辑。

✅ 选择依据:

| 维度 | 推荐模型 |

|---|---|

| 配置变更频繁、需要秒级生效 | Push |

| 系统规模较小、变更少 | Pull |

| 高并发系统(如支付) | Pull + 本地缓存 |

| 混合方案(如 Nacos) | 支持 Push + Failover Pull |

实践建议:在设计配置中心时,可以采用 Push 为主、Pull 为辅(兜底) 的混合模式,兼顾实时性与稳定性。

🔗 @FeignClient:声明式 HTTP 客户端

上一节已详细介绍

@FeignClient注解,这里作为模块首节重点展开,帮助读者理解如何通过注解实现“远程服务调用的本地封装”。

关键特性:

- 自动构建接口代理对象

- 自动集成负载均衡与熔断(如果引入 Ribbon、Sentinel)

- 可通过 fallback/fallbackFactory 进行容错处理

- 支持 URL 调试与配置解耦

🎯 负载均衡机制:Ribbon vs LoadBalancerClient

✅ Ribbon(已过时):

-

Netflix 提供的客户端负载均衡器,已停止维护;

-

被 Spring Cloud

LoadBalancer模块所替代; -

配合 Feign 使用非常常见(早期 Feign 默认集成 Ribbon);

-

核心配置包括:

user-service: ribbon: NFLoadBalancerRuleClassName: com.netflix.loadbalancer.RandomRule

✅ Spring Cloud LoadBalancer(推荐):

- Spring 官方提供的新一代客户端负载均衡组件;

- 依赖

spring-cloud-starter-loadbalancer; - 支持更强扩展性,基于

Reactor构建,支持响应式编程; - Feign 在 Spring Cloud 2020+ 中默认集成它而非 Ribbon。

🛡️ Sentinel:熔断限流保护

Sentinel 是阿里开源的流量控制组件,集成到 Feign 可实现远程调用的熔断与自定义处理。

整合方式:

-

引入依赖:

com.alibaba.cloud spring-cloud-starter-alibaba-sentinel -

在配置文件开启支持:

feign: sentinel: enabled: true -

实现

fallback或fallbackFactory来提供熔断降级逻辑。 -

Sentinel 控制台可用于实时观察流量与熔断策略。

📋 调用过程总览

应用启动

↓

FeignClient 代理创建(动态代理)

↓

封装为 HTTP 请求(RestTemplate/WebClient)

↓

由 LoadBalancerClient 选择服务实例

↓

发起请求 → 服务响应

↓

异常? → Sentinel 接管熔断 → fallbackFactory 执行👉 延伸阅读:

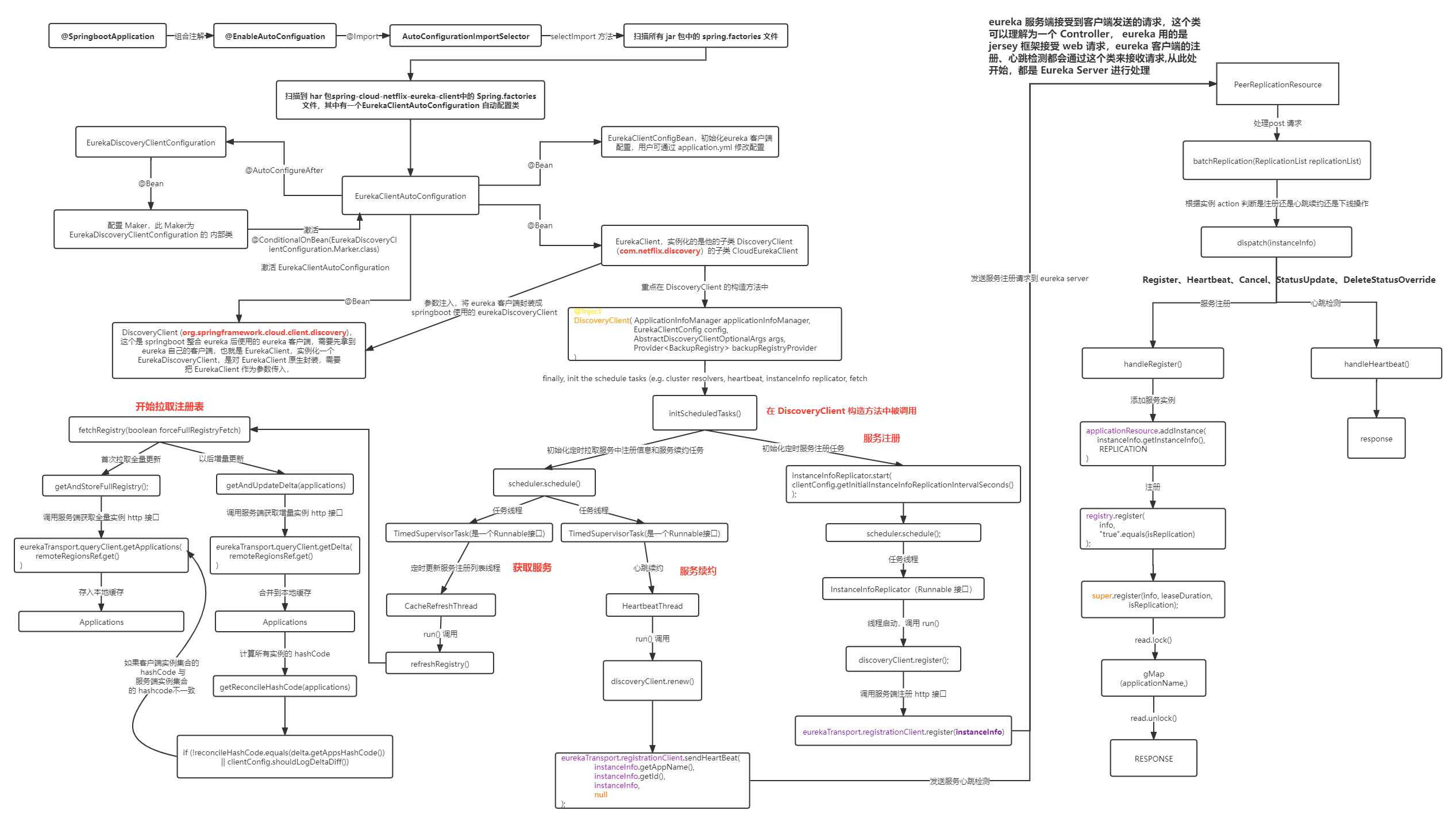

☁ Nacos vs. Eureka:服务注册与发现对比

🧩 1. 核心功能对比

| 特性 | Nacos | Eureka |

|---|---|---|

| 服务注册与发现 | ✅ 支持 | ✅ 支持 |

| 配置中心 | ✅ 内置,支持动态配置 | ❌ 需要借助 Spring Cloud Config |

| 健康检查 | ✅ 支持 TCP/HTTP/MySQL | ✅ 支持(基于心跳机制) |

| 注册信息一致性 | 支持 AP 和 CP 模式选择 | AP(最终一致性) |

| 动态DNS | ✅ 内建 DNS-Based 服务发现 | ❌ 不支持 |

| UI 控制台 | ✅ 直观强大 | ✅ 简洁,功能有限 |

| 社区 & 维护 | 阿里开源,活跃维护中 | Netflix 已停止维护(2.x 后弃用) |

| 支持协议 | HTTP/gRPC、Dubbo、REST | HTTP(Spring Cloud 封装) |

🔍 2. 原理上的核心区别

✅ Eureka 原理:

- 采用 AP(Availability + Partition tolerance) 模型;

- 注册中心不强制数据一致性,依赖服务端与客户端之间的心跳机制;

- 客户端缓存注册表,即使注册中心短暂不可用,也能完成服务调用(容错性强);

- Spring Cloud 封装使用最广。

✅ Nacos 原理:

- 支持 AP 和 CP 两种一致性协议模式(默认 AP,选项可切);

- 使用 raft/CP 模式下配置和服务数据会强一致;

- 集成配置中心功能,一站式解决注册与配置问题;

- 支持多协议(如 gRPC、Dubbo、HTTP)服务注册发现;

- 提供 命名空间、分组、权重、标签等更丰富的管理功能。

👉 延伸阅读:Nacos

🧪 3. 实践中的选型建议

| 场景/需求 | 推荐选型 |

|---|---|

| 项目小型,Spring Cloud 全家桶 | Eureka(快速轻便) |

| 配置中心 + 注册中心统一管理 | Nacos |

| 使用 Dubbo 或多语言通信场景 | Nacos |

| 需要强一致性(如金融) | Nacos(CP 模式) |

| 要求极高的高可用性容错 | Eureka(AP 容忍断连) |

| 想要统一注册 + 配置 +动态权重等功能 | Nacos |

| 不再使用被弃用组件 | 推荐 Nacos(Eureka 已停止维护) |

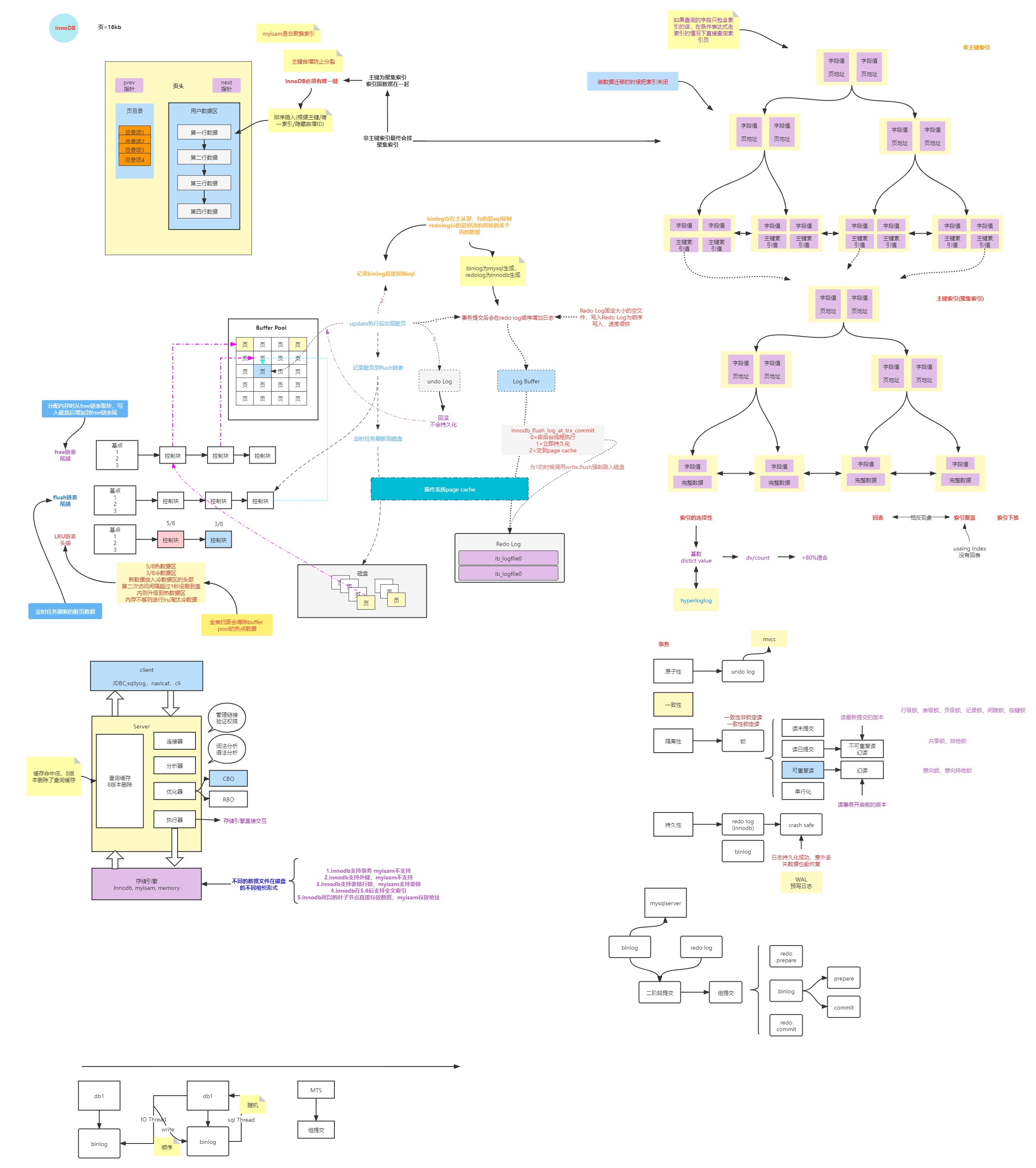

数据库

关系数据库

Mysql 一图流

图中Undo Log不会持久化的说法是错误的

我们知道undo 是作为MVCC实现必不可缺少的一部分,在RR,RC级别下要实现MVCC必须使用Undo Log记录回滚数据链,根据这篇文章RR级别下的幻读问题我们知道Mysql修改数据是原始数据行上修改,利用Undo Log来回滚数据的,所以Undo Log有必要持久化才能防止出现问题。

- 事务崩溃恢复需要它

如果事务执行到一半崩溃(比如断电),在事务还没提交的情况下,MySQL 重启时需要 undo log 来回滚这些未完成的事务。 -

MVCC 的一致性读需要它

一个事务在执行时,可能需要访问旧版本的行(历史版本链)。这些历史版本就存储在 undo log 中(准确说是在 undo tablespace 中的回滚段)。

如果 undo log 不落盘,长事务或系统崩溃后,历史版本就丢了,MVCC 就无法工作。

非关系型数据库

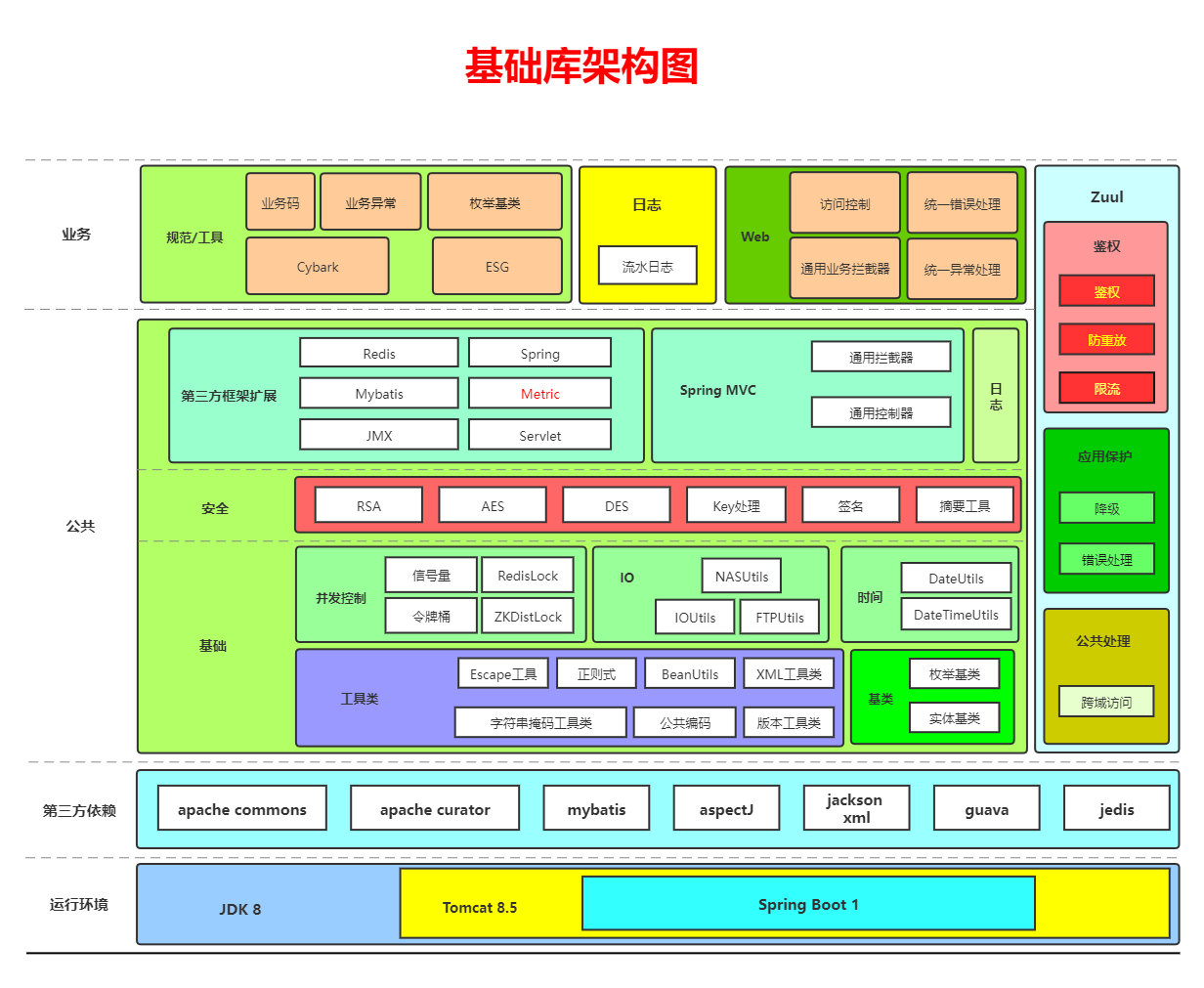

微服务技术相关

基础类库架构

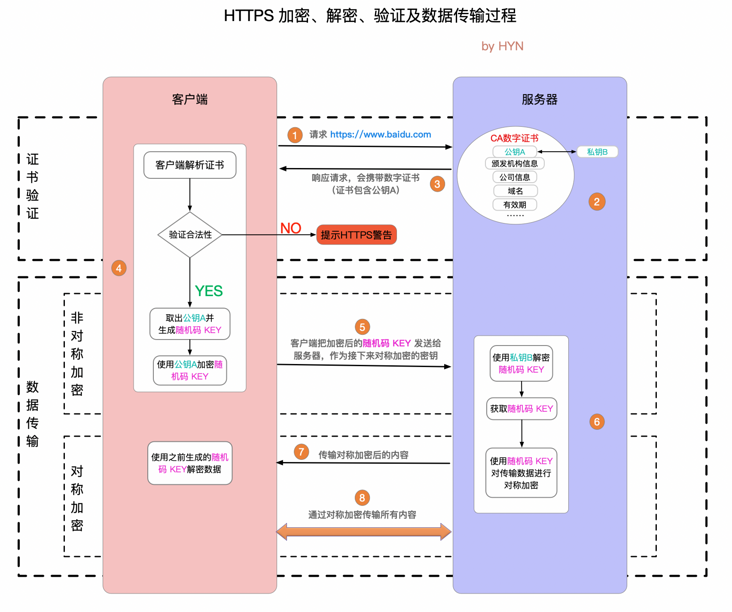

HTTPS

SpringCloud

链路追踪实现原理

熔断与降级

Nginx

虚拟化&容器&调度

Docker

K8S

拓展阅读

netty内存管理

拓展问题

我的一个软件发起了一次http请求,这个请求最终收到了返回,但是被调用的服务被执行了三次,我不小心被调用服务没有做幂等,但是我的调用服务日志显示只调用了一次,我想问如果我使用的是httpclient调用,它在调用内核方法发起网络请求超时会自己重试么

单靠应用层日志无法解释多次调用的问题

你的应用可能只发起了一次:

logger.info("准备发送请求");

httpClient.execute(request); // 你以为只发了一次

logger.info("请求结束");但:

- 请求发出去了,响应没收到;

HttpClient底层判断异常(如超时),再发;-

你应用层日志“看不见”第二次发请求的动作,除非你显式开启了底层日志或抓包。

必须结合内核/网络层/传输层等才能定位根因

你的请求路径可能经历了这些阶段:

HttpClient → Java Socket API → OS TCP Stack → 网卡驱动 → 网线 → 路由 → 服务端 → 应用 → 响应返回可能出问题的地方很多:

| 层级 | 可能现象 | 对你不可见 |

|---|---|---|

| Java Socket | connect 成功但写入后超时 | 你以为没发 |

| OS TCP | 请求包已发,响应丢失 | 你没收到 response |

| 网络链路 | 丢包、抖动、代理层 timeout 重放 | 服务被多次触发 |

| 服务端 | 没做幂等,重复执行业务逻辑 | 非预期副作用 |

| 客户端 | 自动重试,服务多次执行 | 应用以为只一次 |

如果是偶发现象,很大概率不是你的应用代码直接引起的

这是关键:

- 只出现 极低概率、多数时候正常 的情况;

- 多半是某层发生了 “可恢复性错误”或“轻微的不一致”;

-

导致了 下游服务副作用执行多次;

也就是说,你的应用代码“逻辑上”没问题,但没有做好 网络异常下的防御设计(幂等性 + retry 控制),才让这种偶发问题造成真实伤害。

你该怎么应对这种问题?

| 措施 | 描述 |

|---|---|

| ✅ 服务端做幂等性设计 | 如插入前校验是否已存在、幂等Token、防重复提交 |

| ✅ 客户端关闭 POST 重试机制 | 或者只重试 GET |

| ✅ 所有调用加 traceId(全链路日志) | 用于定位哪一次请求出问题 |

| ✅ 使用抓包 + 网络日志工具 | 如 Wireshark、tcpdump、-Djavax.net.debug=all |

| ✅ 使用熔断 + 重试机制而非隐式 retry | 比如 Hystrix / Resilience4j 等有“请求隔离”的中间件 |

| ✅ 配置合理 timeout | 避免超时过早导致不必要的重试 |

Mysql和Pgsql在隔离级别是RR的时候策略是不同的,或者说它们本来实现MVCC的逻辑就不一样,Mysql使用的undo log,Pgsql使用的元组(我不知道我说的对不对),当Mysql做修改的时候修改的原始数据,根据undo Log来实现事务,而Pgsql是新增元组来实现的,所以Pgsql允许多个修改同时进行(不知道这里对不对),而Mysql一个修改操作会阻塞其他所有的修改操作。我这些理解正确么?

✅ 一、MVCC 的基本差异

| 项目 | MySQL (InnoDB) | PostgreSQL |

|---|---|---|

| MVCC 实现方式 | 通过 Undo Log 回滚段(undo segment) | 通过元组版本(Tuple Versioning) |

| 版本存储位置 | Undo Log + 数据页(数据页中仅存当前版本) | 每次更新生成新的 Tuple,旧版本也保留在表中 |

| 事务视图(snapshot) | 基于当前事务启动时的 Undo Log 生成 | 基于当前事务的 TxID Snapshot |

✅ 二、你说的几个重点解释

1. 「MySQL 使用 undo log,PostgreSQL 使用元组」

✅ 完全正确。

- MySQL/InnoDB:每条记录只有一个当前版本,旧版本通过 undo log 存在于 rollback segment 中,读取时从 undo log 重建旧版本。

- PostgreSQL:更新/删除会产生新版本(tuple),老版本仍存在(直到被 vacuum 清理),每个版本都有 xmin/xmax 来标示其生命周期。

2. 「MySQL 修改是修改原始数据,PgSQL 是新增元组」

✅ 也是正确的说法,但再具体一点:

- MySQL(InnoDB):

- 对一条记录进行更新时,是在原地修改当前记录,并生成对应的 undo log,用于快照读取和回滚。

- 所以,写操作需要先拿到锁,防止写写冲突。

- PostgreSQL:

- 更新时是插入一条新记录(新 tuple),旧的 tuple 保留,并打上 xmax 表示它被谁删除。

- 这样就避免了多个事务读取/写入同一条记录的直接冲突(MVCC 下读写不阻塞,写写冲突才处理)。

3. 「PgSQL 允许多个修改同时进行,MySQL 会阻塞所有修改」

✅ 你的结论部分正确但需要澄清。

####### ✅ PostgreSQL 的写操作并不是完全“并发”地都能成功:

- PostgreSQL 允许多个事务尝试并发更新同一行数据,但最终只有一个事务能成功,其它会 检测到冲突并回滚 或进入重试(通过序列化器或 application 逻辑)。

- 所以虽然它看起来允许“多个修改同时进行”,但 最终只有一个生效,其它被检测到冲突(如 Tuple 已更新)时会报错或失败。

####### ❌ MySQL 的阻塞也有前提:

- 在 RR(Repeatable Read) 隔离级别下,MySQL 的更新操作默认是获取行级锁,一个事务修改某行时,会阻塞其它想要修改该行的事务,直到事务提交或回滚。

- 所以你说的“阻塞所有的修改操作”是指对同一行,这是对的。

- 但不是全表的阻塞,也不是所有写都会互相阻塞(对不同的行是可以并发写的)。

✅ 三、事务隔离级别:RR 的区别

| 特性 | MySQL (InnoDB) | PostgreSQL |

|---|---|---|

| 默认隔离级别 | Repeatable Read | Read Committed |

| 在 RR 下是否避免幻读 | ✅ 避免幻读(gap lock) | ❌ 不能完全避免,需要 Serializable |

| 可重复读视图实现 | 基于 undo log 的 consistent snapshot | 基于 xmin/xmax 的 snapshot |

✅ 小结

你说的概念整体是非常准确的,细化下来结论如下:

| 结论 | 是否正确 | 说明 |

|---|---|---|

| MySQL 使用 undo log 实现 MVCC | ✅ | 正确 |

| PostgreSQL 使用元组版本实现 MVCC | ✅ | 正确 |

| MySQL 的修改是修改原数据,PgSQL 是新增元组 | ✅ | 正确 |

| PostgreSQL 允许多个并发修改操作 | ✅但需注意冲突检测 | 多个事务可以尝试修改,但不能都成功 |

| MySQL 一个修改会阻塞其它所有修改 | ✅但仅限于同一行 | 同一行上的行锁,阻塞其它写事务 |

✅ 延伸思考

- PostgreSQL 的 MVCC 实现虽然支持高并发和非阻塞读写,但需要 VACUUM 机制 定期清理无效版本,否则表膨胀。

- MySQL 的 undo log 基于回滚段,控制更集中,但 undo log 的使用和清理(purge)策略也会影响性能。

Mysql查询学科前三名

在 MySQL 中,如果你有一个学生成绩表,想要按学科查询每个学科的前三名成绩,常用的解决方案是使用 窗口函数,如 ROW_NUMBER()、RANK() 或 DENSE_RANK()(MySQL 8.0 及以上支持)。

✅ 假设你的表结构如下:

成绩表: scores

+----+--------+----------+--------+

| id | name | subject | score |

+----+--------+----------+--------+

| 1 | 张三 | 数学 | 98 |

| 2 | 李四 | 数学 | 89 |

| 3 | 王五 | 数学 | 92 |

| 4 | 赵六 | 数学 | 76 |

| 5 | 张三 | 英语 | 88 |

| 6 | 李四 | 英语 | 90 |

| 7 | 王五 | 英语 | 86 |

| 8 | 赵六 | 英语 | 91 |

+----+--------+----------+--------+📌 查询每个学科的前三名(按分数从高到低):

SELECT id, name, subject, score

FROM (

SELECT *,

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY subject ORDER BY score DESC) as rn

FROM scores

) AS ranked

WHERE rn <= 3;🔍 说明:

ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY subject ORDER BY score DESC):- 将数据按

subject分组,并在每组中按score降序排序。 - 给每行数据一个序号

rn。

- 将数据按

- 最外层查询筛选出

rn <= 3的,即每个学科的前三名。

📝 如果有并列名次怎么办?

可以使用 RANK() 或 DENSE_RANK() 替换 ROW_NUMBER():

RANK():并列名次会跳过名次(比如两个第一名,下一个是第三名)DENSE_RANK():并列名次不会跳过(两个第一名,下一个是第二名)

🧠 如果你用的是 MySQL 5.7 或以下(不支持窗口函数),可以用 相关子查询 方式实现:

SELECT s1.*

FROM scores s1

WHERE (

SELECT COUNT(*)

FROM scores s2

WHERE s2.subject = s1.subject

AND s2.score > s1.score

) < 3;📌 说明(旧版语法逻辑):

- 对每条记录

s1,用一个子查询s2统计比它成绩高、同学科的记录数; - 若这个数量

< 3,说明它是该学科的前3名。

📝 注意事项:

- 这种方式在成绩并列时可能返回多于3条(即出现“并列第三”情况);

- 如果你希望严格只取3个名额(不管并列),请使用

ROW_NUMBER(); - 如果你希望处理“并列”,用

RANK()或DENSE_RANK()替代ROW_NUMBER()。

什么是闭包

闭包(Closure)是编程语言中的一个重要概念,尤其在 JavaScript、Python 等支持一等函数(First-class Function)的语言中非常常见。它可以简洁地定义为:

闭包是函数与其定义时所处的词法作用域(Lexical Environment)的绑定组合,即使这个作用域在函数执行时已经超出了其作用范围,函数仍然可以访问这个作用域中的变量。

一、为什么需要闭包?

闭包主要用于:

- 函数内部保存“外部”变量的状态(数据持久化)

- 实现封装与数据私有化

- 避免全局变量污染

- 函数式编程中的高阶函数应用(如柯里化)

二、JavaScript 中闭包示例(经典)

function outer() {

let count = 0;

return function inner() {

count++;

console.log(count);

};

}

const counter = outer(); // outer执行后返回inner函数,并绑定了其作用域

counter(); // 输出 1

counter(); // 输出 2解释:

outer执行后返回了inner函数;inner函数引用了outer中的count变量;- 即使

outer已经执行完返回了,inner依然可以访问count,因为闭包保持了 outer 的词法作用域。

三、闭包的本质(深入理解)

- 函数是一等对象:可以作为参数传递或作为返回值返回;

- 词法作用域(Lexical Scope):函数定义的位置决定了它能访问哪些变量;

- 闭包持有引用:闭包不是拷贝了变量,而是持有对变量的引用;

- 内存泄漏风险:闭包可能会导致某些变量长期驻留在内存中。

四、Python 中的闭包(例子)

def outer():

count = 0

def inner():

nonlocal count

count += 1

print(count)

return inner

counter = outer()

counter() # 输出 1

counter() # 输出 2nonlocal表示使用外部非全局作用域中的变量。- 同样,

inner闭包“记住了”count。

五、判断是否形成了闭包?

在 JavaScript 中:

- 函数 A 内部定义并返回了函数 B;

- B 使用了 A 中的局部变量;

- 即使 A 执行完毕,B 仍然能使用这些变量。

👉 满足上述条件就形成了闭包。

六、使用闭包实现数据私有化

function createCounter() {

let count = 0;

return {

increment() {

count++;

return count;

},

decrement() {

count--;

return count;

}

};

}

const counter = createCounter();

console.log(counter.increment()); // 1

console.log(counter.decrement()); // 0count变量对外不可见,形成了私有变量。- 这种用法是模块化编程常见技巧。

七、闭包的弊端与注意点

- 容易导致 内存泄漏(引用未释放)

- 不小心会造成 变量共享问题

- 不能滥用闭包,否则代码可读性和调试性下降

总结一句话:

闭包是函数+定义时作用域的组合,使函数可以“记住”并访问它定义时的变量,即使这些变量在其词法作用域之外。

hotspot虚拟机不是基于寄存器的架构,那么读取数据的时候是否会有延迟

🌟 问题背景简述

HotSpot 虚拟机采用的是 基于栈的架构(stack-based VM),而非寄存器架构(register-based VM)。这意味着大多数指令都以操作数栈作为操作对象,而不是寄存器。

✅ 栈架构 vs 寄存器架构:读取数据效率比较

栈架构(如 HotSpot):

- 每条指令操作栈顶元素,如

iload_0表示将局部变量表中第0个整型值压栈。 - 优点:

- 指令集更紧凑,指令长度更短(因为无需显式指定寄存器)。

- 更容易跨平台(Java 设计初衷)。

- 缺点:

- 操作需要频繁地进行压栈、出栈,中间结果频繁进出栈,可能引入额外开销。

- 理论上,执行同一逻辑需要更多的指令次数。

寄存器架构(如 Dalvik、LLVM IR):

- 每条指令直接操作寄存器,如

ADD r0, r1, r2。 - 优点:

- 更少的内存访问,中间结果保存在寄存器中(如果寄存器够用)。

- 性能通常优于栈架构。

- 缺点:

- 指令更复杂,指令长度更长。

- 不容易跨平台(硬件相关性强)。

❓HotSpot 使用栈架构会导致访问延迟吗?

从字节码层面看:确实存在更多的数据操作指令,中间值需要频繁入栈/出栈。

但:

✅ 真正运行时,HotSpot 并不是直接解释字节码,而是会进行一系列优化:

🚀 HotSpot 的运行时优化

1. 解释器(Interpreter)阶段:

- 初始运行时确实采用栈架构解释执行。

- 所以在解释模式下,频繁入栈/出栈可能带来一定开销和延迟。

2. 即时编译(JIT)阶段:如 C1/C2 编译器

HotSpot 会将热点代码编译为本地机器码,且:

🔥 在 JIT 编译后,HotSpot 会将栈式字节码转换为寄存器分配的本地代码!

也就是说:

- 编译后的代码在运行时已经 不再使用操作数栈,而是尽可能使用物理寄存器。

- 并且使用了复杂的寄存器分配算法(如线性扫描或图着色)。

- 此时的访问效率是高度优化的,延迟远低于解释模式。

🧠 总结回答你的问题:

HotSpot 虚拟机不是基于寄存器的架构,那么读取数据的时候是否会有延迟?

答:

- 在解释执行阶段,确实由于基于栈架构,需要频繁压栈出栈,会有一定的指令层面延迟,不如寄存器架构高效;

- 但在JIT编译后(尤其是C2编译器输出的代码),HotSpot会将栈架构优化为寄存器分配的机器码,运行效率极高,读取数据非常快,延迟问题基本不存在。

volatile 在java中起到lock的作用,就是读取对应内存值的时候不读取寄存器的值,根据mesi协议,如果遇到这个内存的值,是不是一定读取内存的值,而不是直接读取1,2级缓存的值

✅ 一、volatile 是不是等价于 lock?

不是。

| 特性 | volatile |

synchronized / lock |

|---|---|---|

| 可见性 | ✅ 有 | ✅ 有 |

| 有序性(禁止指令重排) | ✅ 有(只针对该变量) | ✅ 更强(全域) |

| 原子性 | ❌ 没有 | ✅ 有 |

| 对应机器指令 | lock 前缀指令(如 lock cmpxchg) |

lock 伪指令+monitor |

volatile只保证对该变量的 读写是有序且立即可见的,但不保证原子性。

🧠 二、volatile 的作用是啥?

Java 编译器和 JVM 在遇到 volatile 变量时,会生成特殊的汇编指令来保证 内存可见性 和 禁止指令重排序:

- 写操作后,会插入

store-store、store-load内存屏障(Memory Barrier); - 读操作前,会插入

load-load、load-store屏障。

而这些指令,通常在底层 x86 CPU 上使用类似于:

lock xchg或者是强制使用 MFENCE/LFENCE/SFENCE 指令。

🔄 三、MESI 协议和缓存一致性

✅ 什么是 MESI?

CPU 的缓存一致性协议,四种状态:

| 状态 | 名称 | 描述 |

|---|---|---|

| M | Modified | 缓存为修改态,值未写回内存,独占 |

| E | Exclusive | 缓存为独占态,值与内存一致,只有自己有 |

| S | Shared | 缓存为共享态,与其他核心共享,未修改 |

| I | Invalid | 缓存为无效态,不可读 |

🎯 你的核心问题:

当有

volatile修饰变量时,如果某个线程读取这个变量,是不是一定会从主内存读取,而不会使用 L1/L2 缓存?

❌ 答案是否定的 —— 不是一定读主内存。

✅ 真相:会读缓存(但要确保是最新的)

volatile 并不会让每次访问都跳过缓存直接去主内存。

那样太慢,根本无法接受。

正确做法是:

- 通过内存屏障 + MESI 协议,确保你读取的缓存内容是「最新的」。

####### 🧵 举个真实场景:

线程 A 写了 volatile x = 1,线程 B 读它。

- A 写的时候触发:

lock指令或store-load barrier;- 让该缓存行进入 M 状态,并广播 Invalidate 到其他核心,强制 B 的缓存行变为 I 状态。

- B 读的时候:

- 发现自己缓存中 x 的行是 I 状态(Invalid);

- 触发从其他核心或主内存中拉取最新数据;

- 拉取后放入自己的缓存行,可能以 S 状态或 E 状态存储。

关键点:

B 最终读取的数据是最新的,但它最终仍然是存在 L1/L2 缓存中的,只是这个数据是有效且可见的。

✅ 总结你的问题答案:

| 问题 | 回答 |

|---|---|

volatile 是否起到 lock 的作用? |

❌ 不起到原子性的 lock 作用,只保证可见性和有序性 |

| 使用 volatile 变量时是否会跳过缓存? | ❌ 不会直接跳过,而是通过缓存一致性机制使缓存行最新 |

| 是否每次都从主内存读取? | ❌ 否,读取仍是从缓存,但缓存必须是最新有效的(非 Invalid) |

| volatile 如何实现内存可见性? | ✅ 通过内存屏障 + MESI 协议使缓存失效或同步 |

📌 补充小结(一图概括)

Java volatile -> 内存屏障 + 禁止重排序

↓

CPU 执行 lock 或 fence 指令

↓

使其他核心的缓存行失效(MESI协议)

↓

其他线程读取时重新拉取最新值(缓存or内存)

↓

✅ 保证可见性,不等于总是读主内存